Recentemente, fotografei em um modesto restaurante da minha cidade natal, um mural que proclamava: “somos o resultado dos livros que lemos, de viagens que fazemos e das pessoas que amamos”. A frase, é atribuída a Airton Ortiz, jornalista e escritor brasileiro, membro da Academia de Letras Gaúcha que, acrescenta: “não devemos abrir mãos de nenhuma dessas oportunidades”. Se ninguém será o mesmo, depois de uma viagem ou da perda de um ente querido, avaliemos a impressão que nos causa a leitura de um livro. E quando esse livro nos proporciona uma viagem ao nosso próprio passado e nos faz lembrar as pessoas que amamos, fica inserido em nossa imaginação para sempre.

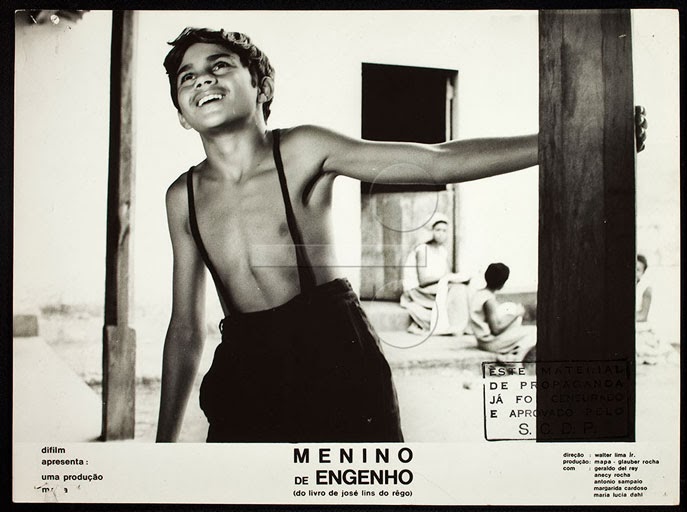

Foi a impressão que nos causou Menino de Engenho, obra escrita pelo paraibano José Lins do Rego em território alagoano nos idos de 1932, portando, há mais de noventa anos e que se juntaria a Doidinho, Banguê, Usina e Fogo Morto, considerados pela crítica como integrantes do ciclo da cana-de-açúcar, a que veria a ser acrescido Meus Verdes Anos.

O crítico alagoano Waldemar Cavalcanti foi o ouvinte primeiro da leitura das páginas de um caderno escolar, onde Zé Lins, com uma letra miúda e de difícil tradução, escreveu, em menos de trinta dias, sua primeira obra. Escrevia pela manhã e, à tarde, em uma praça da capital alagoana lia em voz alta o que escrevera pela manhã e, às vezes, falava tão alto que espantava as crianças que brincavam naquela área livre, conta Waldemar Cavalcanti.

O projeto inicial de Zé Lins era levar para um livro a biografia do seu avô, senhor de Engenho e chefe político respeitado em toda a Várzea do Rio Paraíba onde fica o município de Pilar e o Engenho Corredor, berço do escritor, nascido em 3 de junho de 1901.

Sem dúvida que os fatos narrados têm aquele engenho como cenário e giram em torno do seu avô, no livro identificado como coronel José Paulino. O neto Carlinhos passou a viver no fictício engenho Santa Rosa entre os 4 e 12 anos, após a morte trágica de sua mãe e, sob as bênçãos de seu avô e tios, notadamente tia Maria. Sua segunda mãe, até se casar.

Excluída a tragédia familiar, tenho muito a me identificar com o menino Carlinhos. O engenho da minha infância tinha na minha avó paterna a figura central. Com família numerosa, administrava o engenho e produzia rapadura e aguardente. Viúva muito jovem, assumiu a direção das terras, criou os filhos e acompanhou o crescimento dos netos. Minha viagem pelo Engenho Santa Rosa pintado por Lins do Rego, é um verdadeiro retorno às minhas origens. Vejo-me nas cheias do rio, na moagem da cana, no tráfego dos burros a cambitar, no bagaço a secar. Ainda hoje sinto nas narinas o cheiro do mel queimando.

José Lins narra esse cenário: “O engenho estava moendo. Do meu quarto ouvia o barulho da moenda quebrando a cana, a gritaria dos cambiteiros, a cantiga dos carros (de bois) que vinham dos partidos. A fumaça cheirosa do mel entrava-me de janela a dentro. O engenho todo na alegria rural da moagem”.

E conclui: “E nada é mais triste do que um engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado”.

O livro Menino de Engenho funcionou para mim como uma sentença de vida. Não me perdoei jamais por, sendo herdeiro do Engenho da minha Vó, tê-lo feito desaparecer sem tentar reacender sua fornalha.

Pior que um engenho de fogo morto é um engenho inexistente!

(O Engenho Corredor foi definitivamente tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN)